En tant qu’architecte, je suis fasciné par le retour en force du bois dans la construction contemporaine. Matériau noble, durable et esthétiquement chaleureux, il incarne une nouvelle vision de l’habitat, plus connectée à la nature. Cependant, son utilisation soulève une question fondamentale, souvent source d’appréhension pour les maîtres d’ouvrage et les concepteurs : la performance acoustique. Loin d’être un obstacle insurmontable, l’influence de l’acoustique sur la conception architecturale des structures en bois est devenue une science à part entière. C’est un domaine où l’ingénierie et la connaissance intime du matériau permettent de créer des espaces au confort sonore exceptionnel. Il ne s’agit plus de choisir entre la beauté du bois et la quiétude, mais de les marier avec intelligence.

Les stratégies de conception pour une acoustique maîtrisée

Le principal défi acoustique du bois réside dans sa légèreté. Contrairement au béton, dont la masse bloque naturellement le son, les structures en bois sont plus susceptibles de vibrer. Il est donc crucial de distinguer deux types de nuisances : les bruits aériens (conversations, musique) et les bruits d’impact (pas, chutes d’objets). Pour maîtriser ces phénomènes, des stratégies de conception spécifiques sont nécessaires, adaptées à la nature de la structure en bois.

Le principe masse-ressort-masse pour les ossatures légères

Pour les constructions légères en ossature bois, la solution ne réside pas dans une masse brute, mais dans une conception fine basée sur le principe « masse-ressort-masse ». Ce système ingénieux consiste à désolidariser deux parements rigides (les masses), comme des plaques de plâtre, par une cavité remplie d’un matériau isolant souple et à cellules ouvertes (le ressort), telle que la laine minérale ou les fibres de cellulose. Ce ressort dissipe l’énergie sonore au lieu de la transmettre. Cette approche, qui prévient les ponts acoustiques, permet d’atteindre des niveaux d’isolation très élevés avec une masse globale bien plus faible que les constructions traditionnelles.

L’isolation des structures en bois massif comme le CLT

Avec les systèmes en bois massif comme le lamellé-croisé (CLT), la problématique évolue. La masse est déjà présente, mais elle ne suffit pas toujours, notamment face aux bruits d’impact à basse fréquence comme les pas lourds. Ici, les stratégies consistent à ajouter des couches désolidarisées. On peut par exemple mettre en œuvre une chape flottante sur le plancher, isolée par une membrane acoustique résiliente, ou installer un faux-plafond suspendu. Le découplage des panneaux de bois massif aux jonctions est aussi une technique efficace pour contrôler la transmission des vibrations tout en conservant la beauté du bois exposé.

Le traitement des surfaces la touche finale de l’harmonie acoustique

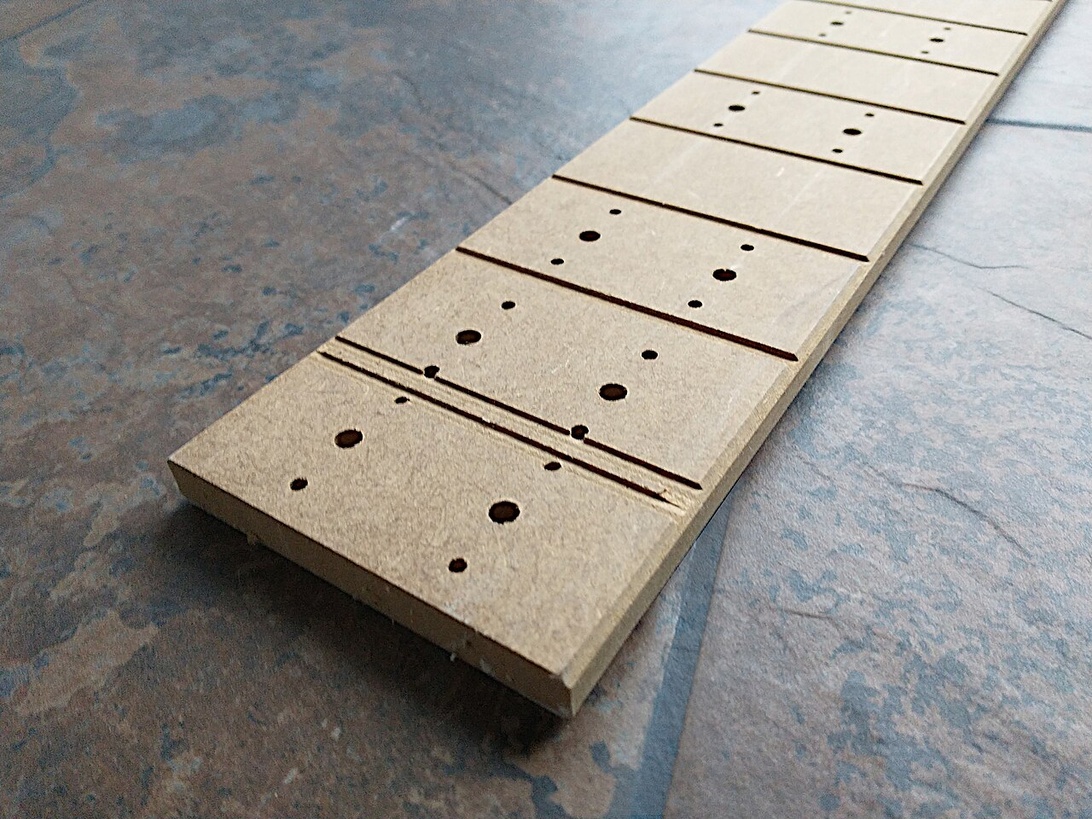

Au-delà de l’isolation structurelle, la gestion de l’acoustique interne d’une pièce est primordiale. Les grandes surfaces lisses et dures, même en bois, peuvent générer une réverbération excessive, créant un écho désagréable. Pour maîtriser cet effet, l’intégration de surfaces absorbantes est une solution que j’apprécie particulièrement. Les panneaux acoustiques en bois, qui combinent l’esthétique du matériau à une performance technique, sont une solution idéale. Grâce à des perforations ou des fentes, le son traverse la surface pour être absorbé par un feutre ou une laine minérale située à l’arrière. Des entreprises spécialisées proposent par exemple un panneau acoustique en bois qui allie esthétique et performance technique, une solution de choix qui marie avec brio le design et l’efficacité. Cette approche s’inspire souvent de l’architecture suédoise qui inspire par son minimalisme et sa fonctionnalité.

La recherche et la réglementation au service du projet

L’époque où la construction bois était empirique est révolue. Aujourd’hui, la filière s’appuie sur des recherches approfondies pour garantir des performances fiables. En France, le projet pluridisciplinaire et exhaustif ACOUBOIS a été une étape majeure. Il a permis de modéliser le comportement acoustique des systèmes constructifs en bois et d’intégrer des solutions validées dans les référentiels. Ces avancées prouvent que les constructions en bois peuvent non seulement atteindre, mais souvent dépasser les exigences réglementaires strictes, comme un isolement aux bruits aériens intérieurs (D nT, A) de 53 dB et une limitation des bruits de chocs (L’nT,w) à 58 dB entre logements. Pour l’architecte, cela signifie qu’il est possible de s’engager sur des résultats concrets, à condition d’adopter une démarche rigoureuse dès le début du projet, en collaboration étroite avec un ingénieur acousticien.

Le silence habillé de bois vers une nouvelle harmonie architecturale

Finalement, l’intégration réussie du bois dans l’architecture acoustique moderne transcende la simple réponse à une contrainte technique. Elle représente une évolution dans notre manière de concevoir les espaces de vie. Le confort acoustique n’est plus un luxe, mais une composante essentielle du bien-être, au même titre que l’influence de la lumière naturelle dans l’architecture contemporaine ou la qualité de l’air. En maîtrisant les principes acoustiques, nous ne faisons pas que construire des bâtiments silencieux ; nous sculptons des ambiances, nous créons des refuges où l’esprit peut se reposer. Le bois, par sa double capacité à être un matériau de structure performant et une finition acoustique élégante, nous offre une opportunité unique de concevoir une architecture qui n’est pas seulement belle à regarder, mais profondément agréable à vivre. C’est la promesse d’une harmonie retrouvée entre l’homme, son habitat et la matière.